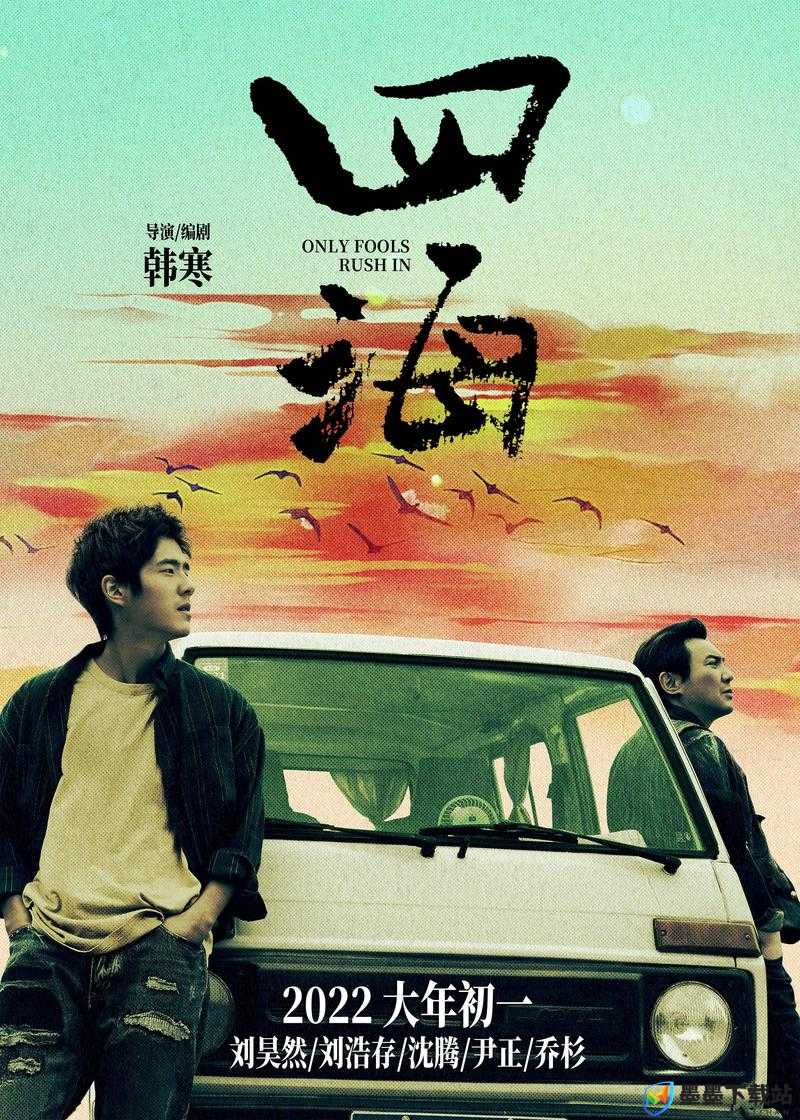

yg.5app致敬韩寒:探索新时代文学与科技的完美融合之路

开头:一场“跨界实验”引发的文化地震

韩寒的名字,是80后、90后心中无法绕过的符号。从作家到赛车手,从导演到互联网创业者,他的每一次转身都带着打破规则的锐气。如今,一款名为yg.5app的智能创作工具以“致敬韩寒”为旗号,试图用算法解构文学创作的底层逻辑——这不仅是科技与文学的碰撞,更是一场关于“创作权”的颠覆性实验。

从文字到代码:文学创作的“基因重组”

yg.5app的核心功能并非简单的AI写作辅助。其底层架构中埋藏着一个野心勃勃的设想:将韩寒式的语言风格拆解为可量化的数据模型。通过分析三重门的黑色幽默、1988的公路叙事,系统提取出“反讽密度”“跳跃式逻辑衔接”等137项风格参数。用户输入创作主题后,算法会生成带有鲜明“韩式烙印”的框架建议——例如,在描写校园场景时,自动插入对教育体制的犀利吐槽。

更激进的是,平台允许用户自定义“文学基因库”。一位用户上传了王小波的杂文片段、余华的苦难叙事,结合韩寒的戏谑笔调,训练出独属自己的“混搭风格”。这种将创作从个人天赋转化为可编辑数字资产的尝试,正在模糊传统意义上“作家”的边界。

沉浸式创作:让文字拥有游戏的交互体验

yg.5app的开发者深谙年轻一代的触屏习惯。其“动态文本引擎”让文字不再静止:当描写飙车场景时,屏幕会随着段落推进产生震动反馈;刻画雨天忧郁时,背景自动渲染水墨晕染特效。这种将文学张力转化为感官刺激的设计,让00后用户群体惊呼“原来小说可以像原神一样玩”。

更有实验价值的模块是“多线叙事沙盒”。创作者设定基础世界观后,读者可通过选择关键节点改变故事走向,所有分支剧情的文字均由AI实时生成。某部悬疑小说在平台上衍生出217种结局,其中11种被读者票选为“比原作者更精彩的脑洞”。这种集体共创模式,正在重新定义“作品”的归属权。

数据驱动的文学市场:从编辑室到算法擂台

传统出版业的“选题会”在yg.5app上被重构为“数据擂台”。系统实时监测不同风格作品的用户留存率、章节完读率、互动分享量,生成动态创作指南。当数据显示“科幻+东北方言”的组合突然走红时,算法会立即推送相关词库和场景模板。

这种市场反馈机制带来争议性话题:某位严肃文学作者发现,当他在段落中加入更多网络热梗时,作品点击量暴涨300%。yg.5app的“热度预测模型”甚至能根据社会情绪波动,建议创作者调整故事基调——例如在就业压力加剧的周期,推荐更多“逆袭打脸”的爽文架构。

韩寒精神的数字转生:反叛者的新战场

这场实验最耐人寻味之处在于其内在矛盾:用高度理性的技术手段,去承载韩寒式反叛精神。yg.5app的“致敬”绝非简单复刻,而是试图在数字时代延续那种打破常规的创造力。当算法可以批量生产“类韩寒风格”文字时,真正的创新反而成为更稀缺的资产。

平台上的头部创作者正在探索突破路径。有人故意在AI生成文本中植入逻辑漏洞,引导读者发现隐藏的社会隐喻;有人将小说章节转化为可交互的AR场景,让读者在物理空间解锁剧情线索。这些尝试隐约呼应着韩寒当年用博客挑战纸媒、用电影颠覆叙事的跨界基因。

结尾:当键盘成为赛车的方向盘

yg.5app引发的讨论早已超越工具范畴。它像一面棱镜,折射出这个时代的核心命题:在算法统治的疆域里,人类的创造力究竟是被赋能还是被驯化?当我们在致敬韩寒时,本质上是在寻找对抗技术异化的可能性——就像他当年用文字对抗僵化体制那样。这场文学与科技的共谋,或许正在孕育数字原住民时代的“新文艺复兴”。