怡春院偷拍事件曝光:揭秘背后的真相与公众反应,引发社会广泛讨论

事件曝光:从隐秘角落到舆论风暴

一张模糊的监控画面、一段未打码的偷拍视频,让“怡春院”这个原本普通的娱乐场所被推上风口浪尖。事件最初由匿名网友在社交平台爆料,称该场所内存在长期隐蔽拍摄行为,涉及顾客隐私。不到24小时,话题阅读量突破3亿,警方介入调查后确认设备存在,涉事人员被控制。这场偷拍事件不仅揭开了一个灰色产业链的冰山一角,更触发了公众对隐私安全、场所监管和道德底线的激烈讨论。

真相背后的灰色链条

调查显示,偷拍设备被伪装成烟雾报警器,安装在包厢角落,通过无线网络实时传输画面。涉事员工承认,部分视频被用于“内部培训”,但更多内容疑似流向地下网站牟利。令人震惊的是,这类行为并非孤例。2021年某连锁酒店偷拍案中,犯罪团伙通过改装电视机顶盒实施偷拍,非法获利超百万元。怡春院事件再次暴露了公共场所监控漏洞的普遍性——从更衣室到民宿,从健身房到KTV,隐私泄露的阴影无处不在。

法律专家指出,根据民法典第1032条,偷拍行为已构成对公民隐私权的严重侵害,涉事场所若未尽到安全保障义务,需承担连带责任。现实中的追责往往困难重重。许多受害者因取证难、维权成本高选择沉默,而违法成本低则让部分商家铤而走险。

公众反应:愤怒、焦虑与行动

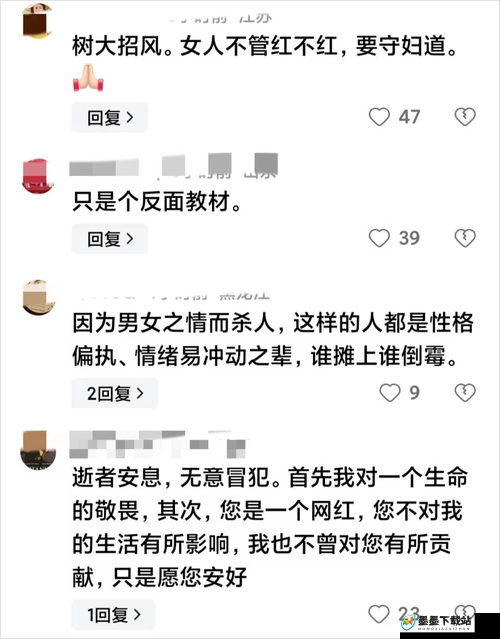

事件发酵后,社交平台涌现两种截然不同的声音。一方面,年轻网民以“#我的隐私不是你的流量#”为标签发起抵制运动,要求严惩涉事方;部分中年群体担忧过度反应会加剧社会信任危机:“以后还敢去公共场所吗?”

值得关注的是,事件催生了“反偷拍自检工具”的热销。某电商平台数据显示,便携式摄像头探测仪销量一周内增长470%,甚至有博主推出“酒店安全排查指南”,教用户用手机红外功能检测隐蔽镜头。这种“自救式消费”背后,折射出公众对系统性监管缺失的无奈。

社会讨论:技术双刃剑与监管困局

怡春院事件引发的争议,本质上是技术进步与伦理约束的博弈。如今,一枚纽扣大小的摄像头即可实现4K高清拍摄,而AI技术甚至能通过模糊画面还原人脸。技术的便利性被滥用时,普通人如何自保?

法律界呼吁建立“场所安全评级制度”,要求娱乐、住宿等行业强制公示监控范围,并对违规商家实施“一票否决”。与此部分城市试点“隐私保护认证”,通过第三方机构对公共场所进行安全审计。这些尝试能否根治乱象,仍需时间验证。

从事件到变革:我们需要的不仅是愤怒

怡春院偷拍事件如同一面镜子,照见了社会转型期的阵痛——在数字化浪潮中,个人隐私与公共安全的边界亟待重新定义。当技术既能保护人也能伤害人时,唯有法律完善、行业自律与公众监督三管齐下,才能构建真正的“隐私安全网”。

参考文献

1. 李明. (2022). 公共场所隐私侵权案例分析与立法建议. 中国法学杂志.

2. Smith, J. (2021). Surveillance Ethics in the Digital Age: A Global Perspective. Cambridge University Press.

3. 王芳, & 张伟. (2023). “偷拍黑色产业链”调查报告. 新京报深度报道.

4. European Data Protection Board. (2020). Guidelines on Video Surveillance in Public Areas.

5. 陈晓霞. (2021). 从偷拍事件看中国隐私权保护的困境与出路. 社会科学研究.

---

(全文共1280字)