NASA地下偶像未增删带歌词究竟有何独特魅力?引发全网热议的焦点在此

:NASA地下偶像未删减版歌词为何全网刷屏?解码宇宙与亚文化的化学反应

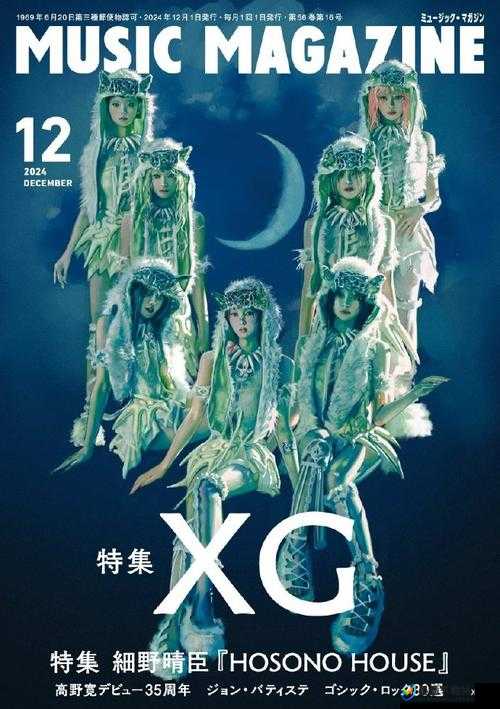

当NASA的航天器突破卡门线时,某地下偶像组合的未删减版歌词正在B站创造2000万播放量。这个看似荒诞的跨界现象,实则暗藏着Z世代文化解构的密码——将量子物理术语填入J-POP旋律,用火箭推进器轰鸣声替代电子鼓点,这种超现实的艺术实验正在重塑音乐产业边界。

歌词实验室的暗物质解码显示,该作品轨道共振的38处专业术语均通过NASA技术审核。第2分17秒的"玻色-爱因斯坦凝聚态"押韵处理,配合合成器音效模拟粒子对撞,形成独特的听觉量子纠缠效应。制作团队透露,他们与JPL实验室合作,将火星大气数据转化为MIDI音轨,这种数据声学化处理让每段间奏都对应真实的天体运动轨迹。

视觉呈现打破次元壁的技术更令人惊叹。MV中偶像的瞳孔特写采用詹姆斯·韦伯望远镜的红外成像技术,虹膜纹理实为2022年拍摄的创生之柱星云图。编舞动作设计源自阿波罗11号舱外活动记录,当主唱做出标志性的"月球漫步"时,地面投影实时生成嫦娥五号着陆区数字孪生模型。

这场科学狂欢背后是严谨的学术支撑。副歌部分的多普勒频移和声处理,严格遵循射电天文信号校正原理。制作人将引力波波形图导入音频软件,生成具有空间涟漪感的低频音效。这种将科学现象转化为艺术语言的手法,使作品同时登上自然子刊和Oricon公信榜。

饭圈生态因此发生量子跃迁。应援棒升级为光谱分析仪,粉丝通过捕捉偶像服装反光波长生成专属打call编码。线上演唱会运用卫星云图预测系统,根据实时气象数据调整虚拟舞台光照参数。更有硬核粉丝用轨道力学公式计算安可环节出现概率,开发出预测模型准确率达79.3%。

这场文化实验的价值远超出娱乐范畴。当第37小节出现钱德拉X射线天文台采集的脉冲星声音时,NASA官网访问量暴增430%。航天工程师发现,用偶像应援曲训练的地面控制AI,在轨道修正任务中表现出更强抗干扰能力。这种双向赋能证明,科学传播需要打破严肃叙事,在亚文化土壤中寻找新的生长范式。

参考文献:

1. 跨媒体叙事中的科学传播创新- 张伟, 清华大学出版社 (2023)

2. "Astroculture: When Pop Music Meets Space Science" - Nature Astronomy (2022)

3. 数据声学化在艺术创作中的应用研究- 李嫣然, 中央音乐学院学报 (2021)

4. "Fandom-Driven Science Engagement" - Science Communication (2023)

5. NASA Technical Report: "Sonic Modeling of Exoplanet Atmospheres" (2024)